忆父亲

叶大文

01

“父亲节”的前一天,儿子问:“明天是父亲节,您要买什么衣服?”我说:“不用买了,我有很多衣服呢!”心想,我们小时候哪有父亲节。父亲一辈子也没有过父亲节。但也正常,我们中国并没有自己的、法定的父亲节啊。如今,儿子也当了父亲,他这么一问,我情不自禁地想起了我的父亲,心如刀割。

那是年清明节后的一天,犹如晴天霹雳,父亲就这样悄悄地离开了我们,那是我一辈子最伤心的日子,至今已经整整33年了。每当我梦见父亲时,他依然那样年轻,中等个子,一头乌黑的短发,一双炯炯有神的眼睛,我们一家很开心,有说有笑。但是好梦不长,醒来时泪流满面。

父亲未老而逝,没有享受过一天好日子。现在日子好过了,父亲却不在了。我是家中长子,父亲没来得及看见他的孙子出生,没来得及听他的孙子怯生生地喊他一声“爷爷”,他就带着无限的留恋和遗憾,永远地离开了我们。

父亲的一生,像老家山野的一株小草,从地里钻出来,叶了芽,开了花,还没经霜过冬,被秋风一扫,不堪重负般,倒伏大地,与土地融为一体。但在子女的心中,父亲是一棵树,风雨肆虐仍然枝繁叶茂。

02

父亲是民国18年出生,从民国风云,到抗日战争,到解放战争,那是兵荒马乱民不聊生的年代,父亲一路从水深火热中走过来。

听说爷爷是个村医,在村里看病还挺有名气呢!爷爷在50岁做寿时,子孙给他拜寿,寿拜完了,爷爷就去世了,村民们很迷信地说,爷爷不能拜寿,是拜寿拜死的。那年代,没有医疗条件,村民相信迷信,疑神疑鬼。我不信,不认为爷爷的死和拜寿有什么关系,但我也确实不晓得为什么爷爷会死得那么巧合。

爷爷去世时,父亲才10多岁。不知什么原因,那么小的年纪,长期流鼻血不止,吃不饱穿不暖,身体非常虚弱。

为了生计,心灵手巧的他学会了制作泥鳅笼,还学得一手捕泥鳅的绝活。他白天制作饵料,傍晚时挑着多个泥鳅笼到水田,一个又一个地把泥鳅笼放到田里“下泥鳅”,摸黑才回家。第二天天见白他就起床,把泥鳅笼和泥鳅全部收回。就这样,“下泥鳅”成为他的营生。

有一年村里爆发了麻疹,他因长期“下泥鳅”,长年累月浸水,风湿严重,不幸传染上麻疹,病情严重,发高烧几天几夜不退,全身疼痛难忍,昏迷不醒,年少的他差点丢了性命。

冬天到了,高海拔山区出奇地冷,气温常在零下好几摄氏度,田里结了冰,不能“下泥鳅”了,他就走十几个昼夜的山路,去建阳地区(也称“上府”)的政和、松溪、建瓯等地,做采伐木材、扛木材等又苦又累的农民工。那时候不通公路,治安也不好,一路上土匪猖獗,常听说有人被打劫丢了性命,也有人在放木头下山时被击中死亡的。

03

由于家境贫困,父亲三兄弟中,只有大伯与一个童养媳结婚,父亲和叔叔都没有能力娶媳妇,只能去别人家“进舍”。进舍是当地习俗,一般都是男方家穷无力娶亲,女方家弟妹小,人口多劳力少,帮女方家庭干活三至五年后结婚生子,孩子取男方的姓氏,干活期满后将媳妇和孩子带回村里。

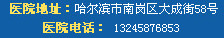

▲年至年,父亲叶新林到山头村“进舍”,作者的出生地

父亲是去芹洋公社山头村外公家“进舍”的,外公生了三女两男,兄妹中妈妈是老大,外公体弱多病,我在外公家出生时,是大跃进人民公社年代,全国闹饥荒,村民吃树皮、草根保命。听妈妈说,我出生时未足月,严重缺乏营养,体小虚弱,长年累月生病,几次发生病危,是父亲和外公外婆用中草药把我从死亡线上抢救回来。也因此,我留下后遗症,直至高中毕业,身高还不到1.55米,不能报考师范学校,后来进农校念书,边读边长个子。农校三年制,比师范学校多一年。那艰苦的年代,全家人都盼望着我能快点毕业出来领工资。

在外婆家,全家9口人,父亲为主劳力,靠父亲一人养家糊口,在村里什么苦活都干。父亲被抽调去韶托水库当民工半年时间,为了赶工程进度,比贡献,他每天凌晨3点就起来,晚上都是最迟收工。由于父亲积极肯干,表现突出,当时国营南阳茶场向韶托水库招收民工,优先选择父亲,父亲若去,就是南阳茶场的正式职工,可是他为了养活我们全家,纵有千般不舍,也只能放弃,继续回到山头村劳动。

“进舍”的人,寄人篱下,常常被人瞧不起。当时,村里办食堂,吃大锅饭,父亲常常被人欺负,受尽不少苦。可是,父亲很坚强,很自信,无论什么困难也压不倒他。

04

父亲在外公家“进舍”整整5年,到我三岁时,父亲从外公家两手空空带我和妈妈回后正坑村生活。那时,我们家一贫如洗,可以说上无片瓦、下无寸地。父亲白手起家,随着弟弟妹妹的出生,人口增加到9人,我们兄妹小,只有父亲一个劳力,除了生产队劳动外,他挥汗如雨,大量开垦荒山,先后开垦了大王岗、深深湾垱、番薯地路下、番薯地岗、长坵、后门坂、领头湾等7片土地,每年在这些土地上种植马铃薯、番薯、茶叶。

那年代,大面积种植农作物,肥料缺乏,父亲就在年底农闲时去山上锄草皮,烧山灰,挑人粪尿,大年初二就开始大面积种植马铃薯,到5月份收获,一般每年收获斤。这些山地又高又陡,父亲是拼着老命把一担担的马铃薯挑回来。父亲提前育好番薯苗,到芒种季节,在这些土地上大面积种植番薯,在炎热酷暑的天气施肥,除草、翻藤。

勤劳的父亲还在生产队稻田的田埂上种植田埂豆,一般每年收获田埂豆数百斤。

那时田地都是生产队的,菜地很少,父亲就去又远又陡的金竹排(地名)生产队的稻田墈上挖一小块地,种植几株葫芦瓜,待葫芦瓜成熟了,我就去采摘。

为了节约用地,父亲在每片番薯地的墈上大面积种植茶叶,每到茶季,妈妈去采茶叶,将采回来的茶叶以每斤0.1元的工钱送到生产队收购。

生产队的稻子收割完了,天气开始冷了,做番薯米的季节也就到了。父亲在水稻收割前将生产队每年固定的两坵水田上把水排干净,晒干,在田间挖个窟窿,筑番薯米穴,搭番薯米架。白天挖番薯、挑番薯,晚上洗番薯、收番薯米和番薯粉,常常要忙到三更半夜,第二天天没亮就起来推番薯米(刨番薯米丝),晒番薯米。碰到天气好时番薯米晒一天就可以收回,若遇到夜间突然下雨,父亲就要拿起手电筒或风不动(一种煤油灯),飞速跑到晒番薯米的场地抢收番薯米,一个周期要忙上20多天到一个月。一般每年要做干番薯米多斤,番薯米做完了,父亲累的命也去了半条。

冬天到了,父亲也不能闲,挖稻根,削田墈,积肥,为明年春耕生产做准备。

父亲还抽时间当挑工。年寿宁经斜滩、武济、平溪至政和的寿政路开通后,武济就设有供销社和肥料仓库,当时寿宁至芹洋的公路还没有开通,芹洋公社的农户和生产队农业生产所用的肥料全部都要去武济供销社仓库挑,由于当时车辆少,武济供销社的商品有部分要用人工从斜滩挑回。父亲为了一担赚1.5元的工钱,天蒙蒙亮就起来,从村里徒步走60里山路去斜滩,再从斜滩挑着斤的商品返回武济,斜滩到武济全部是上坡路,父亲咬着牙关,迈着一步步艰难的步伐,挑到武济供销社,已伸手不见五指才能到家。父亲用挑商品的工钱顺便在斜滩买些“斜滩饼”带回,分给我们兄妹和堂兄弟吃,我想我们吃一个“斜滩饼”不知父亲流了多少汗水。父亲每年要去斜滩帮武济供销社挑商品数次。

那年代,父亲上山劳作,常常没有鞋穿,冬天手脚被冻裂开,伤口疼痛的难受,就用桐籽点火烧,将溢出的油脂抹伤口,以缓解疼痛。

每逢过年,最高兴的是我们小孩子,因为一年到头都是番薯米当粮草,吃怕了,过年有三天的白米饭吃。最怕过年的是父亲,每年大年三十父亲就要去理清一年所欠的账目,没钱还也要上家门和主人解释清楚,待到年后还清,绝对一分一厘都要还,别人欠我们家的钱也要结算一下,什么时候还都可以,父亲常常忙到下半夜才回家。

05

那年代搞集体合作化,父亲当生产队长,特别积极,没有喇叭,早上天蒙蒙亮就起来跑到村的岭头大声叫喊:大家起来干活了!大家起来干活了......父亲带领社员抓生产,大面积种植水稻,种桐籽树,做田埂,犁田,耙田,插秧,除草,施肥,防治病虫害,收稻谷,加工茶叶......凡是重活累活父亲带头干。父亲劳累了一天,晚上常常没有休息,还要召集社员开大会。父亲虽然没有读书,但头脑灵活,口才好,有魄力,号召力强,积极传达上级有关抓革命,促生产,农业学大寨等文件精神,组织带头学习毛泽东思想,毛主席著作,不断提高社员的思想觉悟,还常常给村里的民办学校学生上忆苦思甜的阶级教育课。

父亲当生产队长期间,曾三次走路去福安县的穆阳镇为生产队买牛用于耕田,一次是和堂伯一起去,两次是和堂哥一起去。老家到福安县的穆阳镇里,全部走山路,一路上跋山涉水,经过斜滩、武曲、社口等几个乡镇,走几十个村才到达穆阳镇,在穆阳镇买了牛,徒步赶着牛返回,父亲每去一次来回都是十天十夜。这是又苦又累的活,别的社员不去,只能父亲去,可父亲为了集体,为了生产队,从来没有叫苦叫累。

俗话说:“官好当,生产队长最难当”。父亲当生产队长要管好社员,首先,父亲样样农活都会干,重活难干的活抢先干,这样才有威信,才有说服力。父亲由于工作积极,主持公道,也得罪了个别社员,有个别社员认为大锅饭好吃,在生产队劳动时,偷工怠工,拈轻怕重,有的在田间劳动出工不出力,干一天玩半天,晚上回来还要争工分,大家都这样,生产队还能长久吗?生产队还能干得下去吗?父亲把他们的工分扣了一、两分,他们就对父亲有很大意见,由于他们兄弟多,势力大,就欺负父亲,全家人都来打父亲,我们兄弟小,无能为力,就眼巴巴地在旁边看着哭。但是,父亲没有私利,主持公道,得道多助,后来,这些人也与父亲和好。

当年生产队的社员们砍竹子的砍竹子,砍秫秆的砍秫秆,砍火柴的砍火柴,做工的做工,多多少少都有些收入。可父亲当了6年的生产队长,全心全意为了集体利益,大公无私,默默奉献,牺牲了个人利益,没有时间砍竹子、砍秫秆、砍火柴卖,我们家的收入最低,生活特别困难。

记得我才几岁,看着全村只有一个村民穿一双“解放鞋”,很羡慕,我也很想穿“解放鞋”,父亲去县城开骨干会议(县委工作会议)答应给我买一双,当时小孩子的“解放鞋”一双1.5元,可是父亲开会回来却没有给我买,因为实在太穷了,1.5元的“解放鞋”都买不起,我还等着父亲买的“解放鞋”穿呢!因此,我整整哭了半天。

▲年9月,父亲当生产队长时修竹生产大队革命委员会奖励给他出席芹洋人民公社“积极分子代表大会”代表的《毛主席语录.毛主席的五篇著作.毛主席诗词》

父亲当生产队长期间连年增产增收,每年都受到县委、芹洋人民公社、修竹生产大队的表彰。我记得当年我们厝的厅堂墙壁上贴满了父亲的奖状,可惜一张都没有留存。

我有一次整理书橱时,发现只留下年9月父亲当生产队长时修竹生产大队革命委员会奖励给父亲出席芹洋人民公社“积极分子代表大会”代表的一本《毛主席语录.毛主席的五篇著作.毛主席诗词》,以及夹在里面的一张年12月参加寿宁县委工作会议的《寿宁县工作会议.会议证》。

▲年12月,父亲当生产队长时参加寿宁县委工作会议的《寿宁县工作会议.会议证》。

06

爷爷生三男一女,父亲是老二,太公建的厝,分给爷爷,父亲三兄弟只有伯伯有份,父亲和叔叔都没有份。

父亲在外公家结束“进舍”生活,带我们回到后正坑村时没有厝住,就住在太公建的厝的楼厅(土木厝的厅堂的楼上大厅叫楼厅),用泥土做一个简易的灶煮饭,在楼厅睡觉,生活了两年。

后来,父亲在吃穿都没有保证的情况下,省吃俭用,克服困难,在那地无三尺平的村里,挖地基,采划木材,扛木材,请师傅,父亲兄弟一起很不容易建了一座厝,伯伯家住一半,我们家住一半。厝后山和前面都很陡,下面又是别人的厝,厝的前后墈都没有财力砌。

每逢刮风暴雨,全家人就提心吊胆,随时都有前崩后裂整座厝倒塌、全家人被埋被冲走的危险。记得年夏天,连续下了两天两夜罕见的几十年一遇的大暴雨,父亲带领全家人冒着大暴雨跑到武济村避灾。全村就是我们家的居住条件最恶劣,我们家在那座厝整整住了20余年。

▲年,父亲在后正坑村兴建的厝拆迁后荒废的地基,以及邻居遗留的旧厝

父亲下决心再苦再累也要想方设法搬迁,年初,父亲不辞辛苦多次去芹洋乡政府、县民政局,找领导,送报告,在父亲的努力下,县民政局领导同意全村搬迁,父亲又找林业部门领导批木材,找县政府领导批地基,直至当年12月我们家搬迁到武济村。从此,我们家才有了安全的居住条件,父亲也因建厝积劳成疾。

时隔23年后,也就是6年遭遇“桑美”台风,村后山发生泥石流,一个巨大石头直滚而下,幸运的是没有压死人,全村利用造福工程项目才先后搬迁到武济村的公路沿线,一户搬迁到上修竹村,从此原村庄也就永远消失了。

虽然父亲没有见到6年的“桑美”台风和村后山发生泥石流,但我想父亲是一个很有头脑的超前的“预言家”。

07

那年代,村民对孩子的教育看的不重要,孩子可以不读书,也没有读书的条件。村民把“男大当婚,女大当嫁”、传宗接代看的比什么都重要。

全村就是我们家最艰难,大家都劝父亲不要送我念书,可父亲就是不听,为了让我能走出大山,离开村子,有出头之日,他知道唯一的出路就是念书,宁愿自己受苦受累,也要送我念书,后来我才考上中专,离开村子,吃上了“皇粮”。在当时,也就是恢复高考后我是村里第一个考上中专,这是很多人梦寐以求的。

我刚入学农校不久,奶奶病重去世,父亲为了不影响我学习,不让我知道。因此,我没有最后看奶奶一眼,没有送奶奶最后一程,这也是我的终身遗憾。

我在农校念书期间,父亲从乡下老家走路到武济村,再乘客车到斜滩,再转乘客车至福安,两次来农校看我,没有床铺睡觉,与我同宿舍住在我下铺床的福鼎同学张开朝主动和我一起睡,把床铺让出来给父亲睡。

我在农校念书的第二学期,一斤田埂豆卖0.3元,父亲用卖田埂豆的钱去芹洋供销社买了一架元的“钻石牌”手表给我带。当时,父亲为了让我在农校念书有面子,他带头一家人省吃俭用,买这么贵的手表,多么不容易。

我在农校念书的最后一学期,患了鼻窦炎,医院,没有钱付治疗费,父亲来回走80里山路去芹洋公社山头村(外婆家)信用社代办点贷款15元,到芹洋乡邮电所汇款给我付医疗费。

08

父亲会许多农活手艺,做火笼、土箕、泥鳅笼、斗笠,绑锅刷、扫帚、秆枕......这些用品父亲样样会做,而且做的美观耐用。

父亲最关心我的工作,父亲常常对我说,你是农民的儿子,有一份工作来之不易,你要好好工作。年我驻清源乡三望洋村中低产田攻关点搞中低产田攻关,父亲历尽艰辛,从家里经武济村、石井村、大溪头村,再爬乌石岭到清源村,再到三望洋村,走70里山路来看我,那一年来三望洋村看我两次。

父亲最关心我身体,我一生病,父亲就第一时间弄中草药给我吃。年冬天,我在县种子公司工作,当时单身一人,我患上了急性肝炎病,医院住院一个月,挂瓶、打针、吃药,没有人照顾,父亲带着虚弱的身体来到县城,每天买菜煮饭,从街医院来回6趟,送菜送饭,从头到尾照顾我一个月直至出院。

父亲对子女管教很严厉,他说东我们不敢偏西,看父亲的脸色,我就害怕。我3岁时,有一次和堂哥一起在楼上玩,堂哥帮我当牛赶,我在前面跑,不小心从楼上摔到楼下,脚断了,几个月不会走路,后来脚治愈了,又爱好爬树,动不动就摔伤。因此,父亲坚决不让我爬树,看见我爬树就打我,我很害怕。有一次,村路的后面有一颗桐籽树,我就偷偷地爬到树上玩,幸好被一位堂婶看见,她说你父亲来了,我一听父亲来,害怕极了,急急忙忙往树杆下退,结果从树上摔到地下,脚摔成重伤。其实父亲根本没有来,也不知道我爬树,这是堂婶弄的恶作剧,害我脚摔成重伤。

父亲最懂感恩,人家对父亲好,父亲对人家更好。堂伯叶新助帮父亲介绍到外公家“进舍”,父亲永远记住他的恩情,常常请他到我们家吃饭,聊家常,常常对我说,没有堂伯就没有我们一家人。我出生在外婆家,是外婆一起帮我带到3岁,妈妈生弟弟妹妹,都是请外婆来我们家帮妈妈做月子,父亲念念不忘,对外婆非常尊重,怀有感恩之心。凡是对父亲好的人,父亲都一辈子记在心上,都给予报答。

父亲孝敬父母,爱护晚辈,奶奶重病时,父亲日日夜夜守护在奶奶身边,奶奶去世后,一想起奶奶父亲就流眼泪。叔叔中年生了个唯一的小女儿,父亲把她当成自己的女儿,天天带在身边,非常疼她。

父亲特别同情“进舍”身份者,叔叔去修竹村舅公家“进舍”,他俩都是苦命人,同病相怜,因此,他俩感情特别好。叔叔一辈子肯吃苦,从来干活特别卖力,父亲常常关心叔叔的身体,去世前还吩咐叔叔不要干太累,要注意保重身体。村里的一个堂叔和一个叔公分别叫了一个“进舍”的女婿,“进舍”的女婿常常被岳父挨打受骂,父亲就打抱不平,主动站出来帮“进舍”的女婿说话,也得罪了堂叔和叔公。

09

我只知道父亲一辈子怕生盐,怕味精,一吃生盐和味精就呕吐。从来没有说过喉咙痛,最后因喉咙患上了不治之症,而命归黄泉。

父亲平常和我们开玩笑说,你妈妈没本事,我死了你妈妈会没饭吃。今年,妈妈已经83岁高龄了,眼不花耳不聋。妈妈常说,过去是饿死人,现在是吃死人。九泉下的父亲,一定看得到如今的幸福生活,也一定会感到宽慰。

▲年,父亲兴建的武济村牛墩仔新厝,如今已人去楼空、倾倒颓败

父母在,家就在。父母在,尚知自己出处;父母不在,人生只剩归路。尽力孝敬母亲,是子女心之所在。

最后,赋诗一首献给父亲,以示哀思:

思父亲

父爱如山顶天梁,

辛酸劳累黄连尝。

勤俭持家挡风雨,

青松挺立志刚强。

清明风雨天涯路,

霜降山川咫尺凉。

子欲孝而父不在,

梦醒湿襟两茫茫。

原文标题:《忆父亲》

作者简介

叶大文,寿宁人,先后毕业于寿宁三中高中、宁德地区农校农学专业、福建农学院农学专业,农艺师职称,历任寿宁县种子公司仓管员、种子检验员、犀溪乡人民政府科技副乡长、县农业局纪检组长、县农业局副局长、县委农办副主任、县农业局副局长兼县委农办副主任、下党乡下屏峰村第一书记。先后在国家、省、市级优秀农业科技期刊上发表论文40余篇,其中有多篇获奖,受到省、市、县的表彰达30多次。

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbhl/4522.html